特定保健指導について

特定健診・特定保健指導についての解説リーフレット(健保連)はこちら

生活習慣病は予防できます!

生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など生活習慣が、発症・進行に関与する疾患群であり、がん(悪性新生物)、心疾患(狭心症や心筋梗塞などの心臓病)、脳血管疾患(脳梗塞やクモ膜下出血などの脳の病)などの病気が含まれます。ただし、生活習慣病の発症には、生活習慣だけでなく遺伝的要因などの複数の要因が影響するという点に配慮が必要です。

.png)

生活習慣病は、日本人の死因の半数以上を占めています。特に、がんは30年以上連続で日本人の死因の第1位となっています。

また、がんに次いで多い死因である心疾患や脳血管疾患は、動脈硬化が要因となる病気です。特に、お腹の周りの内臓に脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」に糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった病気が複数重なると動脈硬化を進行させ、こうした命に関わる病気を急速に招く危険性が高まると言われています。

このように内臓脂肪型肥満に加えて、これらの病気の危険因子をいずれか二つ以上併せ持った状態を「メタボリックシンドローム」と言います。なお、メタボリックシンドロームが強く疑われる人、あるいはその予備群と考えられる人は男女とも40歳以上から増加し、男性では50歳以上で半数以上、女性も60歳以上で5人に1人という割合に達しています。(「令和元年国民健康・栄養調査報告書」より)

初期の生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。そのため、定期的に健診を受けて自分自身の健康状態を常に正しく把握することが、生活習慣病の早期の発見・治療に重要です。

特定健診・特定保健指導の制度について

毎日新聞健康保険組合など保険者は、「高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)」に基づいて、特定健康診査(特定健診)と特定健康指導の実施を義務付けられています。達成率によって国から健保組合に金銭的なペナルティが課され、健保財政にマイナスの影響を与えます。つまりみなさまが支払う保険料率に影響してきます。

特定健診・特定保健指導とは?

「特定健診・特定保健指導」は、メタボリックシンドロームに着目した「健診」によって生活習慣病のリスクを早期に発見し、その内容を踏まえて運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣を見直すための「特定保健指導」を行うことで内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防・改善につなげるものです。

特定健康診査の結果により、生活習慣の改善が必要と判定された場合、特定保健指導の対象となります。生活習慣病のリスクが高いと判定された場合でも、ふだんの生活習慣を改善することによって、生活習慣病の予防や健康状態の改善が期待できます。

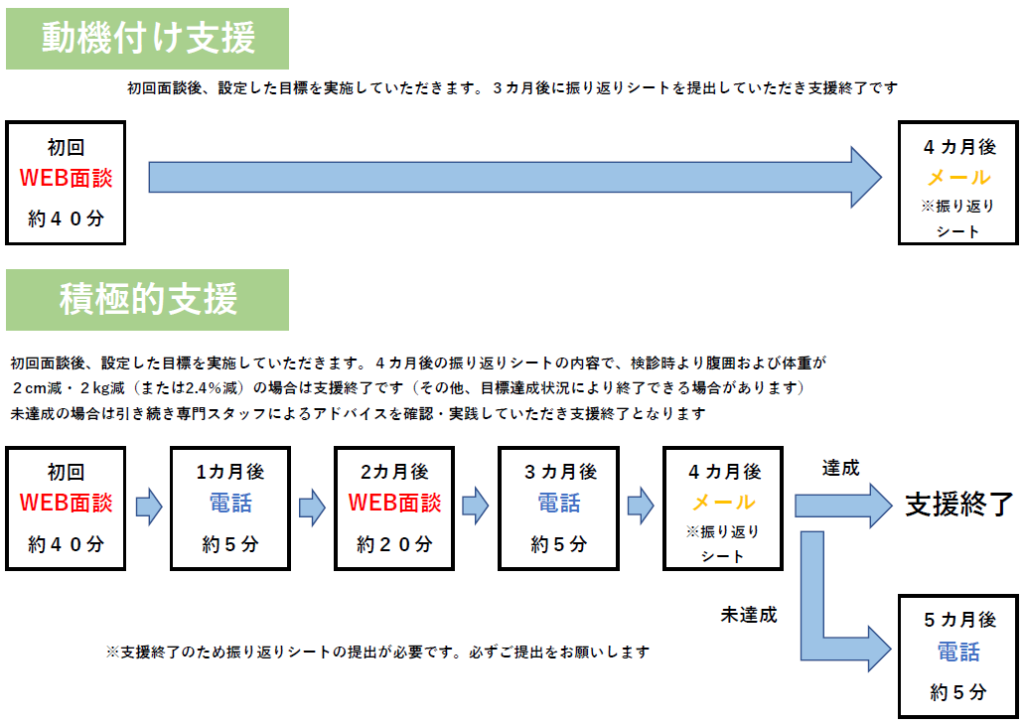

特定保健指導では、医師や保健師、管理栄養士などによって対象者一人ひとりに合わせた生活習慣を見直すためのアドバイスなどの支援が行われます。その内容は、リスクの程度(血圧、血糖、脂質、喫煙歴など)に応じて「動機付け支援」または「積極的支援」の二つがあります。

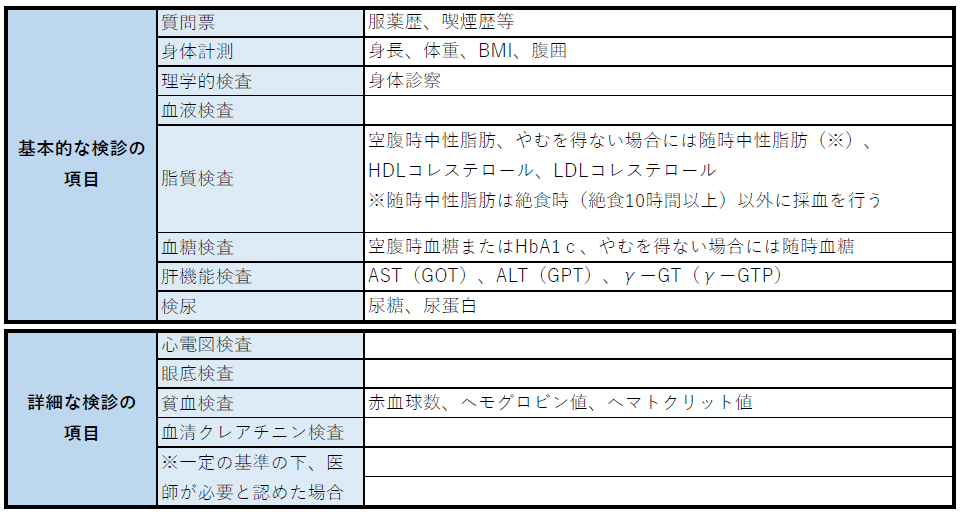

【特定健診項目】

以下が、法令で定められた特定健診項目です(人間ドック等を受診いただくこともできます)。

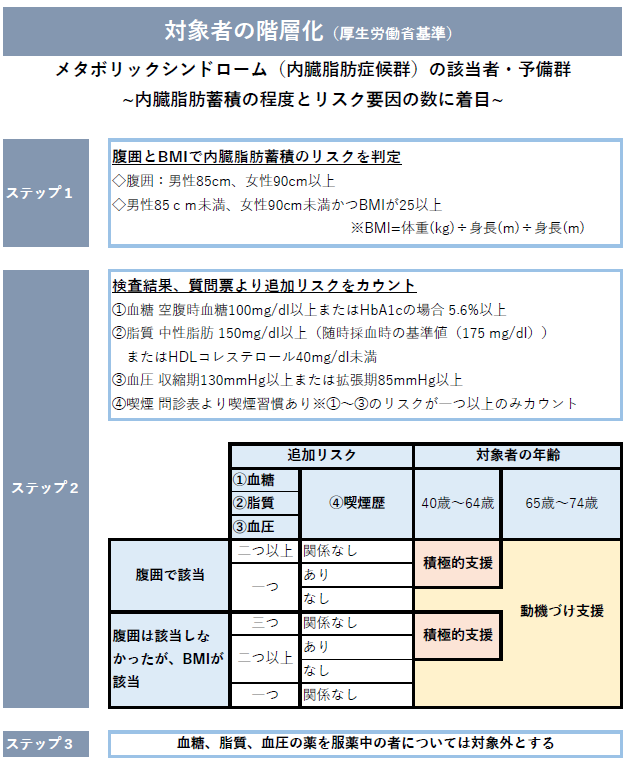

特定保健指導対象の選定(階層化)

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、支援レベルの判定を行います。レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行うことを「階層化」といいます。

▶特定保健指導の実施プログラム(一例)

健康診断の結果に応じて二つの支援レベル(「動機付け支援」・「積極的支援」)に分かれます。